Tag Archives: Compassione

Papa Francesco: prendersi cura per combattere la cultura dello scarto

Oggi, ricevendo in udienza i partecipanti alla plenaria della Pontificia Commissione Biblica, che riflettono sul tema della sofferenza e della malattia nella Bibbia, papa Francesco ha sottolineato che il tema interpella tutte le persone, in quanto il dolore è parte della vita: “E’ una ricerca che riguarda ogni essere umano, in quanto soggetto all’infermità, alla fragilità, alla morte. La nostra natura ferita, infatti, porta inscritta in sé anche le realtà del limite e della finitudine, e patisce le contraddizioni del male e del dolore”.

Infatti il dolore e la malattia sono argomenti che non si devono rimuovere dai ragionamenti: “Il tema mi sta molto a cuore: la sofferenza e la malattia sono avversarie da affrontare, ma è importante farlo in modo degno dell’uomo, in modo umano, diciamo così: rimuoverle, riducendole a tabù di cui è meglio non parlare, magari perché danneggiano quell’immagine di efficienza a tutti i costi, utile a vendere e a guadagnare, non è certamente una soluzione. Tutti vacilliamo sotto il peso di queste esperienze e occorre aiutarci ad attraversarle vivendole in relazione, senza ripiegarsi su sé stessi e senza che la legittima ribellione si trasformi in isolamento, abbandono o disperazione”.

Ed ha offerto due riflessioni alla luce della fede, che invita a prendersi cura del malato: “Sappiamo, anche per la testimonianza di tanti fratelli e sorelle, che il dolore e l’infermità, nella luce della fede, possono diventare fattori decisivi in un percorso di maturazione: il ‘setaccio della sofferenza’ permette infatti di discernere ciò che è essenziale da ciò che non lo è.

Ma è soprattutto l’esempio di Gesù a indicare la via. Egli ci esorta a prenderci cura di chi vive in situazioni di infermità, con la determinazione di sconfiggere la malattia; al tempo stesso, invita delicatamente a unire le nostre sofferenze alla sua offerta salvifica, come seme che porta frutto. Concretamente, la nostra visione di fede mi ha suggerito di proporvi qualche spunto di riflessione attorno a due parole decisive: compassione e inclusione”.

Quindi per comprendere la malattia è necessaria la compassione: “La prima, la compassione,indica l’atteggiamento ricorrente e caratterizzante del Signore nei confronti delle persone fragili e bisognose che incontra. Vedendo i volti di tanta gente, pecore senza pastore che faticano a orientarsi nella vita, Gesù si commuove. Ha compassione della folla affamata e sfinita e accoglie senza stancarsi gli ammalati, di cui ascolta le richieste: pensiamo ai ciechi che lo supplicano e ai tanti infermi che chiedono guarigione; è preso da ‘grande compassione’ (dice il Vangelo) per la vedova che accompagna al sepolcro l’unico figlio”.

Sono episodi che rivelano la vicinanza di Gesù per la gente: “Tutto ciò rivela un aspetto importante: Gesù non spiega la sofferenza, ma si piega verso i sofferenti. Non si accosta al dolore con incoraggiamenti generici e consolazioni sterili, ma ne accoglie il dramma, lasciandosene toccare. La Sacra Scrittura è illuminante in questo senso: non ci lascia un prontuario di parole buone o un ricettario di sentimenti, ma ci mostra volti, incontri, storie concrete…

Così, chi assimila la Sacra Scrittura purifica l’immaginario religioso da atteggiamenti sbagliati, imparando a seguire il tragitto indicato da Gesù: toccare con mano la sofferenza umana, con umiltà, mitezza, serenità, per portare, in nome del Dio incarnato, la vicinanza di un sostegno salvifico e concreto. Toccare con mano, non teoricamente, con mano”.

Ed ecco il secondo atteggiamento, l’inclusione: “Anche se non è un vocabolo biblico, questa parola esprime bene un tratto saliente dello stile di Gesù: il suo andare in cerca del peccatore, dello smarrito, dell’emarginato, dello stigmatizzato, perché siano accolti nella casa del Padre. Pensiamo ai lebbrosi: per Gesù nessuno deve essere escluso dalla salvezza di Dio”.

Infatti l’inclusione crea la condivisione: “Questa prospettiva di inclusione ci porta ad atteggiamenti di condivisione: Cristo, che è passato in mezzo alla gente facendo del bene e curando gli infermi, ha comandato ai suoi discepoli di aver cura dei malati e di benedirli nel suo nome, condividendo con loro la sua missione di consolazione. Dunque, attraverso l’esperienza della sofferenza e della malattia, noi, come Chiesa, siamo chiamati a camminare insieme a tutti, nella solidarietà cristiana e umana, aprendo, in nome della comune fragilità, opportunità di dialogo e di speranza”.

Ugualmente ai partecipanti all’assemblea plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che riflettono sul tema: ‘Disability and the human condition’, il papa ha evidenziato il bisogno di una cultura della cura: “In tempi recenti la comunità internazionale ha compiuto notevoli passi in avanti nel campo dei diritti delle persone con disabilità. Molti Paesi si stanno muovendo in questa direzione. In altri, invece, tale riconoscimento è ancora parziale e precario. Tuttavia, là dove questo percorso è stato intrapreso, tra luci e ombre vediamo fiorire le persone e i germogli di una società più giusta e più solidale”.

Tale ‘progresso’ si è compiuto attraverso l’ascolto: “Ascoltando la voce degli uomini e delle donne con disabilità, siamo diventati più consapevoli del fatto che la loro vita è condizionata, oltre che dalle limitazioni funzionali, anche da fattori culturali, giuridici, economici e sociali, i quali possono ostacolarne le attività e la partecipazione sociale… La vulnerabilità e la fragilità appartengono alla condizione umana e non sono proprie solo delle persone con disabilità”.

E’ stato un invito a combattere la cultura dello scarto: “Combattere la cultura dello scarto significa promuovere la cultura dell’inclusione (vanno uniti), creando e rafforzando i legami di appartenenza alla società. Gli attori protagonisti di questa azione solidaristica sono coloro che, sentendosi corresponsabili del bene di ciascuno, si adoperano per una maggiore giustizia sociale e per rimuovere le barriere di vario genere che impediscono a tanti di godere dei diritti e delle libertà fondamentali”.

(Foto: Santa Sede)

Papa Francesco invita ad essere umili lavoratori

Papa Francesco: la compassione è l’impronta di Dio

Ieri sera papa Francesco in piazza san Pietro ha presieduto un momento di preghiera per i migranti con i padri sinodali, incentrando la riflessione sulla parabola del ‘Buon Samaritano’, che è la parola chiave dell’enciclica ‘Fratelli tutti’, ed invocando un’azione decisa contro i criminali che speculano sui viaggi dei migranti, davanti alla scultura ‘Angels Unawares’:

Da Marsiglia storie di accoglienza

Dando il saluto a papa Francesco nella sessione conclusiva dei ‘Rencontres Méditeranneés’ l’arcivescovo di Marsiglia, card. Jean Marc Aveline aveva salutato papa Francesco ed il presidente della Repubblica francese, che insieme ai vescovi ed ai giovani provenienti dai Paesi del mar Mediterraneo partecipano all’incontro:

Abbi cura di lui, il messaggio del Papa per la giornata del malato e l’Unitalsi

“La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. E’ lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando che gli altri ‘si arrangino’. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza”.

XV Domenica: chi è il prossimo d’amare?

Gesù annuncia la grande notizia: l’uomo è creato per la vita eterna. Un dottore della legge chiede a Gesù: ‘Cosa bisogna fare per ereditare la vita eterna?’ Qual è il vero senso della vita? Il fine ultimo e la strada per realizzarlo? Gesù non ha delle pillole pre-confezionate ed invita il dottore della legge a riflettere: tu, uomo, hai la ragione, hai la coscienza, conosci inoltre la sacra Scrittura, che è parola di Dio.

In ricordo di Modesta

Il papa invita i catechisti a seguire il Concilio Vaticano II

Nella mattinata di oggi papa Francesco ha ricevuto in udienza l’Ufficio catechistico nazionale della Cei a 60 anni dalla nascita, esortando la Chiesa italiana a fare memoria del Concilio Vaticano II, mettendo in risalto tre punti (annuncio, futuro e comunità), partendo dal convegno di Firenze nel 2015:

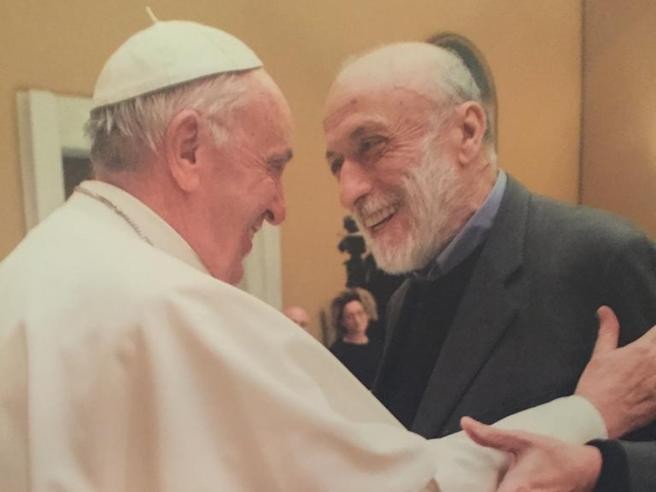

Il papa alle ‘Comunità Laudato sì’: scoprite la tenerezza di Dio

‘Terra futura’ è il titolo di un libro di Carlo Petrini, che ha intervistato sui temi ecologici papa Francesco ed ha creato con il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, le ‘Comunità Laudato sì’ per ‘dare gambe’ per rendere concreta l’enciclica del papa, dove racconta la sua conversione ecologica maturata nel tempo: