Lo strano caso del parroco di Castelleto di Leno e il reato di “diverso pensiero”. Una guida per apoti (coloro che non se la bevono)

La decisione era nell’aria da tempo ed è arrivata alcuni giorni fa, anche se con risvolti che hanno agitato non poco la piccola comunità di Castelletto di Leno, che dal 18 maggio 2020 ha un nuovo parroco, Don Arturo Balduzzi, già reggente di Gottolengo e vicario zonale, nominato dal Vescovo di Brescia per sostituire Don Gianluca Loda.

Don Loda, rovatese d’origine, guidava la piccola parrocchia da anni. Ma aveva fatto discutere per le sue dichiarazioni sull’Islam e per le sue durissime parole contro il governo e la gerarchia della Chiesa.

Quindi era passato all’azione violando il lockdown, per pranzare in piazza con altre quattro persone (tutti multati con 400 euro) e successivamente replicando la scena – ma stavolta in solitudine, sul sagrato, con la bandiera svizzera issata – nella stessa serata.

Don Loda, in un comunicato ufficiale del 28 aprile 2020 (QUI) aveva parlato di “autorità ecclesiastiche prone al potere” e, rivolgendosi al Governo sulla questione delle messe “vietate”, aveva detto: “Contiamo meno dei cani! Anche quelli sono stati nominati dal signor Conte. (…) Se questo è normale io mi tiro fuori da questa normalità, quindi io che non sono normale dico a questi normali. Ma andate a casa e vergognatevi fantocci!”.

Con una lunga replica del 29 aprile 2020 (QUI) al Presidente del Consiglio comunale di Leno (ed ex Sindaco) Pietro Bisinella, il parroco di Castelletto di Leno aveva confermato (e ampliato) le critiche al governo sulla gestione dell’epidemia da Sars-CoV-2, accusando – anche se con toni decisamente più “tra le righe” di quelli del primo comunicato – l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte di non aver fatto abbastanza per Brescia.

Poi, il 18 maggio 2020, dopo la comunicazione dei mandatari della curia vescovile, era scoppiato il caos, quando l’abitazione di Don Gianluca Loda era stata raggiunta da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e sanitari. I pompieri hanno sfondato una finestra e l’hanno trovato seduto in casa, in silenzio ed è stato trasferito in ospedale a Manerbio, per accertamenti.

Così don Gianluca è stato prelevato e portato via. Per il reato di “diverso pensiero”

di Aldo Maria Valli

Duc in altrum, 25 maggio 2020

A Castelletto di Leno (millecinquecento abitanti, provincia di Brescia) c’era una volta un parroco. Questo parroco si chiamava don Gianluca Loda e aveva una strana abitudine. Anzi, tre. La prima era quella di pensare con la sua testa, la seconda era quella di dire ciò che pensava, la terza quella di pensare cose piuttosto diverse da quelle imposte dal pensiero dominante.

Per esempio, nell’aprile del 2017 don Gianluca disse che in Europa è in atto un’invasione islamica pianificata, studiata e calcolata a livello mondiale, denunciò la profanazione di un presepio nella sua frazione, invitò a riflettere sulla crisi demografica, disse che i nostri governanti, a Roma come a Bruxelles, si allontanano sempre di più dalla vita concreta delle persone e si preoccupano solo della grande finanza, li invitò a riflettere sulla Brexit, denunciò l’arrendevolezza di fronte alla Turchia di Erdogan e, in polemica con il politicamente corretto che impone di fare l’elogio del dialogo, aggiunse: “Si dice che il confronto con altre culture e civiltà arricchisce; ed è vero. Però, mi permettete, non vorrei far cambio con la cultura e con la civiltà di nessun altro; mi sento contento della mia. Oggi lo posso dire ancora liberamente. Ma fino a quando?”.

Già. Fino a quando?

Le cronache ci dicono che don Gianluca di recente è stato prelevato dalle forze dell’ordine e portato in ospedale “per accertamenti”.

Ospedale? Accertamenti? E perché?

Perché giorni fa, in polemica contro le restrizioni imposte dalle autorità, il suddetto don Gianluca pranzò in piazza, all’aperto, insieme ad altre quattro persone (quattro operai arrivati da Treviso per realizzare alcuni lavori nella chiesa). Fu multato (quattrocento euro), ma mangiò all’aperto anche alla sera (questa volta da solo: una pizza) e tornò a rivendicare il diritto di pensare con la sua testa, senza cedere al clima di terrore.

Non solo. In precedenza, circa le restrizioni imposte alla Chiesa cattolica causa coronavirus, don Gianluca disse che le autorità ecclesiastiche sono “prone al potere”, che per il governo “noi cattolici contiamo meno del pallone, meno della Serie A… meno dei cani”. Poi, già che c’era, aggiunse riflessioni tipo che “i lombardi vanno bene al governo solo per spremerli con le tasse”, che “gli italiani vanno bene all’Europa solo per far funzionare il carrozzone dei marpioni della massoneria” e, dulcis in fundo, che “i cattolici vanno bene finché fanno opere sociali e tamponano i buchi dello Stato”.

Domanda finale di don Gianluca: “Secondo voi è un mondo che gira giusto?”.

Ora, specificando che non ho mai conosciuto don Gianluca e mai ho avuto occasione di parlare con lui, mi sembra di poter dire che le sue osservazioni, certamente espresse in modo alquanto diretto, non sono tanto strane.

Eppure…

Eppure, un bel giorno a casa di don Gianluca si presentarono la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco (mancavano solo i marines), i quali, dopo aver forzato una finestra, entrarono nella canonica (il che, se non ricordo male, si chiama violazione di domicilio), lo prelevarono e lo portarono in ospedale (il che assomiglia molto a un sequestro di persona).

Direte: ma la diocesi non ha protestato?

Volete scherzare? Certo che no. Anzi, la diocesi ha diffuso una nota nella quale si legge: “Alcuni comportamenti di don Gianluca Loda negli ultimi giorni sono frutto di un evidente disagio personale. In questo frangente, il vescovo e i suoi collaboratori, dopo un momento di ascolto e con la consulenza del medico curante, hanno concordato con don Gianluca di mettere in atto una serie di azioni per recuperare al più presto una condizione personale più serena. Nelle prossime settimane, pertanto, l’attuale parroco di Castelletto di Leno sarà assente dalla parrocchia e sarà accompagnato in un percorso di verifica e di sostegno che gli consenta un pieno ristabilimento”.

Ripeto ad abundantiam: non ho mai conosciuto don Gianluca e non so nulla del suo stato di salute fisica e mentale. Circa le dichiarazioni fatte nel 2017, sento di poter dire che mi trovo piuttosto d’accordo con lui. Idem per quanto riguarda le più recenti. E quanto al pranzo all’aperto, credo che non abbia infranto alcuna norma. Tuttavia, nei suoi confronti sono scattate queste che la curia diocesana molto carinamente chiama “azioni per recuperare al più presto una condizione personale più serena”.

Il caso di don Gianluca mi fa venire alla mente per analogia quello del signor Dario Musso, che a Ravanusa in provincia di Agrigento, lo scorso 2 maggio andò in giro per le strade della sua città con un megafono, invitando i concittadini a uscire, a riprendere le loro attività lavorative e a non cedere al clima di terrore.

Risultato? Il signor Musso fu intercettato dalle forze dell’ordine, gettato a terra, sedato, prelevato, portato all’ospedale di Canicattì e immobilizzato in un letto di contenzione. Un Trattamento sanitario obbligatorio, che dovrebbe essere autorizzato solo in casi di grave pericolo per la comunità e invece in questo caso è scattato per presunti sintomi di “scompenso psichico e agitazione psicomotoria”.

Molto bene. Ora lo sappiamo. In questo paese chi pensa con la propria testa, e dice quel che pensa, e pensa in modo diverso rispetto al pensiero dominante, da un momento all’altro, pur non avendo infranto la legge, può essere (usiamo le belle parole della curia bresciana) “accompagnato in un percorso di verifica e di sostegno che gli consenta un pieno ristabilimento”.

Non vi sentite più sicuri?

Apota

Piccola guida per apoti

di Paolo Gulisano [*]

Duc in altum, 24 maggio 2020

Qualche tempo fa, mentre facevamo una conferenza insieme a due voci, l’amico Aldo Maria Valli mi sorprese (ma non troppo) dichiarandosi un membro della Società degli apoti.

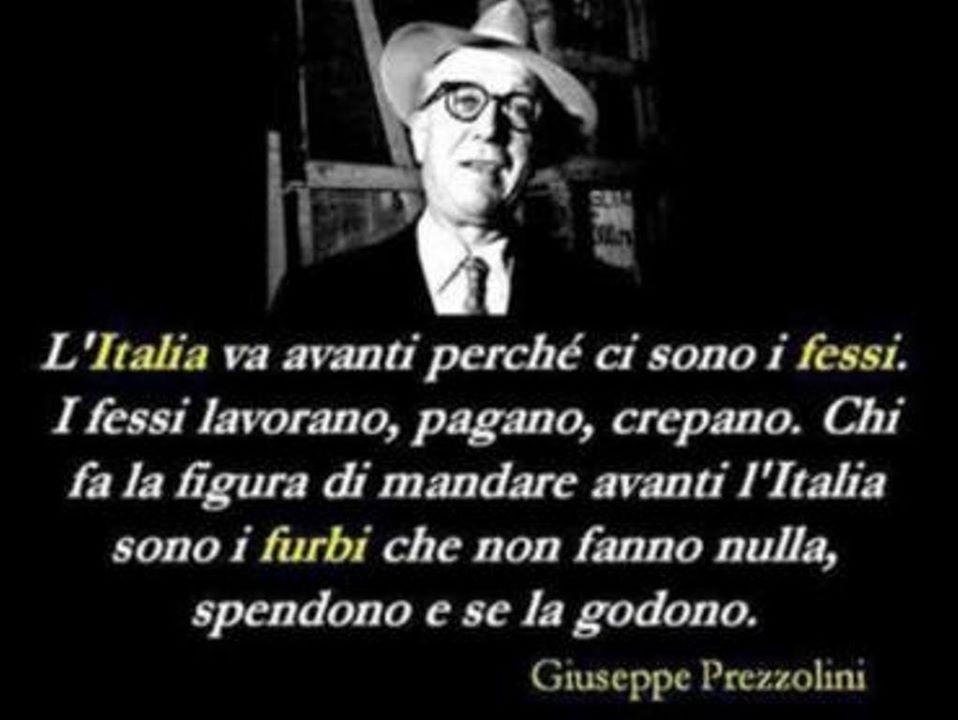

L’apota è – etimologicamente – colui che non beve, ovvero che non se la beve. Questo termine fu coniato nel 1922 dal grande intellettuale Prezzolini, il mese prima che Mussolini guidasse la marcia su Roma. La sua immaginaria “Società degli apoti” era composta da tutti coloro che, davanti ai tumultuosi accadimenti di quel periodo e alle nuove realtà che si stavano imponendo, sceglievano di non lasciarsela dare a bere e di sottrarsi all’omologazione, cercando di preservare se non la libertà fisica quantomeno l’indipendenza e la limpidezza del pensiero.

La citazione di Prezzolini – pensatore caro ad Aldo – mi è venuta in mente leggendo in questi ultimi due mesi la sua rubrica Una parola al giorno. Davvero la raccolta dalla A alla V (manca la Z, caro Aldo. Ci poteva stare uno “zelatore” che è un tipo umano purtroppo emergente, o forse ancor meglio “zitto”, che è una delle parole d’ordine non scritte del nuovo ordine che si sta imponendo) rappresenta una vera e propria guida per orientarsi nella babele di interventi messi in atto da febbraio in poi per fare un pesante lavaggio del cervello alla popolazione. Se Aldo ricorre a Prezzolini, io gli aggiungo volentieri un C.S. Lewis, che nelle Cronache di Narnia faceva dire a un personaggio, il saggio professor Kirk (che in lingua scozzese significa Chiesa): “Tenete gli occhi aperti”.

Il piccolo dizionario che Aldo ha confezionato in questi due mesi ha dunque due funzioni fondamentali: aiutarci a non farcela dare a bere dal regime, e tenere gli occhi aperti per capire che cosa sta succedendo intorno a noi.

Non si tratta infatti solo di un problema sanitario, ovvero di un’epidemia come tante che ci sono state nella storia dell’umanità, e non certo tra le più gravi (parola di epidemiologo), ma il vero problema è rappresentato dalla rivoluzione sociale, culturale, economica, politica, ecclesiale iniziata in questo 2020, vero Annus horribilis.

Aldo Maria Valli nelle pagine di questa rubrica non ha fatto analisi di tipo tecnico del fenomeno, ma ci ha regalato delle pillole di saggezza, degli squarci di luce nella cortina fumogena creata dalla propaganda ufficiale.

Non possiamo – da lettori e da apoti – che essergli grati per questa rubrica.

Sempre Giuseppe Prezzolini diceva che gli italiani si dividono in due categorie: i furbi e i fessi. Noi apoti, spiriti liberi, non vogliamo far parte né dell’una né dell’altra categoria. Ci rifiutiamo di portare il cervello all’ammasso, e anche di saltare sul carro dei vincitori. Siamo insieme in una posizione molto scomoda, molto difficile, ma non riusciamo a immaginarci diversi.

Quindi, caro Aldo, grazie per tutte le perle di saggezza che ci hai dato. Grazie per averci fatto sorridere – come quando per esempio hai scritto che se rinasci fai il virologo – ipotizzando che oltre al contagio causato dal coronavirus siamo vittime di un altro contagio, quello della dabbenaggine, e grazie per averci fatto riflettere.

Grazie per averci ricordato gli insegnamenti che da studente avevi appreso dal professor Gianfranco Miglio riguardo la teoria dello stato di eccezione secondo Carl Schmitt, ovvero quella particolare forma di potere politico che si viene a determinare in presenza di circostanze gravi, e tali da giustificare la sospensione delle leggi abituali e il ricorso a provvedimenti speciali, giustificati dalla necessità di affrontare adeguatamente la crisi. Ti sei chiesto: fino a che punto è possibile e legittimo sospendere lo stato di diritto a beneficio dello stato di eccezione? E siamo sicuri che poi, oltrepassata una certa soglia, si possa tornare indietro?

Grazie per averci ricordato le parole dei buoni maestri, come quelle di Benedetto XVI: “Chi impara a credere, impara anche a inginocchiarsi, e una fede e una liturgia che non conoscesse più l’inginocchiarsi sarebbe malata in un punto centrale”

Hai ricordato anche le sentenze dei cattivi maestri, quelle che oggi si stanno drammaticamente inverando, come la frase di Feliks Edmundovic Dzer inskij, fondatore e primo direttore della Ceka, la polizia segreta sovietica: “Noi siamo per il terrore organizzato”.

Qualcuno potrebbe accusarti di essere un complottista, e tu ne sei ben consapevole. Credo invece che tu abbia semplicemente rivelato ai lettori la realtà, come quando hai parlato della paura, la grande protagonista di questo processo rivoluzionario: la paura di infettarci, paura della malattia, paura della sofferenza, paura della solitudine, paura degli altri, paura del futuro.

“Alimentata dai governanti, promossa dai tecnici, fomentata dal mondo dell’informazione, la paura si è insinuata ovunque, nei nostri cuori e nelle nostre menti, trasformandoci in prede costrette a rifugiarsi nella tana”, hai scritto. Il potere lo sa da sempre: la paura rende docili

E infine hai ricordato a tutti noi lettori, sofferenti e preoccupati per il corso preso dalle vicende ecclesiali, quelle parole pronunciate dal primo papa: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (At 5,29).

Forse saranno quelle che pronuncerà anche l’ultimo, chiunque sia Petrus Romanus.

[*] Paolo Gulisano è scrittore, giornalista, saggista e medico (epidemiologo), grande conoscitore di Chesterton e di C.S. Lewis, nonché studioso di Malachia, Paolo è fra i pochi che, come il sottoscritto, nutrono una passione per Giuseppe Prezzolini e ha scritto di recente che per capire il presente è bene rileggere Aldous Huxley, autore del celebre Il mondo nuovo, nel quale è delineata la tirannia di un regime che evita graziosamente a tutti quanti la fatica di pensare. Ebbene, scrisse Huxley: “Può darsi che le forze opposte alla libertà siano troppo possenti e che non si potrà resistere a lungo. Ma è pur sempre nostro dovere fare il possibile per resistere”.

La parola del giorno è apota

Diario Facebook di Vik van Brantegem, 14 gennaio 2016

Il termine coniato nel 1922 dal giornalista Giuseppe Prezzolini, appare per la prima volta sulla rivista “La Rivoluzione liberale”; dal greco “apotos” (che non beve), composto da “a-“ privativa e dalla radice del verbo “pìno” (bere), che si rinviene, ad esempio, in “potabile”. Quindi, l’apota è colui che non se la beve. È un termine colto per definire un’umanità disincantata che non crede nell’apparenza ma vuole ricercare la verità.

Questo termine fu coniato e adoperato da Prezzolini in una lettera pubblicata nel numero 28 della rivista fondata da Gobetti “La Rivoluzione liberale” del 28 settembre 1922, nella quale criticava la politica del tempo. Era il mese prima che Mussolini guidasse la marcia su Roma. Costituiva idealmente la “Società degli apoti”: davanti ai tumultuosi accadimenti di quel periodo e alle nuove realtà che si stavano imponendo, la scelta che proponeva era di non lasciarsela dare a bere e sottrarvisi, al fine di ricercare la perduta limpidezza di pensiero. Di lì a poco, infatti, lascerà per sempre l’Italia, per la Francia prima e gli Stati Uniti poi.

Quella dell’apota è quindi una figura simile allo scettico: non prestano fede a tutto, non credono ingenuamente a ciò che viene detto loro. Ma l’apota, inoltre, mostra una certa sfumatura escapista, un’inclinazione all’allontanamento: lo scettico magari resta volentieri al tavolo, l’apota no.

Sono molti i giornalisti e i letterati italiani che sono ricorsi a questo concetto, idealmente aderendo alla “Società degli apoti”, a volte come espressione di un desiderio di ricercare una verità diversa da quella scodellata, a volte come espressione di una volontà quasi anacoretica di abbandonare confronti ritenuti corruttivi: Montanelli, Longanesi, Guareschi, Malaparte.

Oggi resta una parola rara – che spesso non è neppure registrata sui dizionari. Ma può essere piacevole e calzante descrivere qualcuno come apota: trasforma la descrizione dinamica del “non bersela” in una qualità intima e generale.

[Fonte: Unaparolaalgiorno.it]

La necessità di una Congregazione degli apoti nei tempora currunt

Nota Facebook di Vik van Brantegem, 27 novembre 2018

La parola del giorno per oggi finalmente è arrivato, leggendo l’articolo «Cronaca di un incontro fra “Apoti”» di Aldo Maria Valli sul suo blog Duc in altum di oggi, 27 novembre 2018.

“Apota” (scettico, che non presta fede ingenuamente), deriva dal greco “apotos” (che non beve’), composto da “a-“ privativa e dalla radice del verbo “pìno” (bere), che si rinviene, ad esempio, in “potabile”. Il termine fu coniato nel 1922 dal giornalista Giuseppe Prezzolini, il mese prima che Mussolini guidasse la marcia su Roma. Costituiva idealmente la Congregazione degli apoti: davanti ai tumultuosi accadimenti di quel periodo e alle nuove realtà che si stavano imponendo, la scelta che proponeva era di non lasciarsela dare a bere e sottrarvisi, al fine di ricercare la perduta limpidezza di pensiero. Di lì a poco, infatti, lascerà per sempre l’Italia, per la Francia prima e gli Stati Uniti poi.

Quella dell’apota è quindi una figura simile allo scettico: non prestano fede a tutto, non credono ingenuamente a ciò che viene detto loro. Ma l’apota, inoltre, mostra una certa sfumatura escapista, un’inclinazione all’allontanamento: lo scettico magari resta volentieri al tavolo, l’apota no.

Sono molti i giornalisti e i letterati italiani che sono ricorsi a questo concetto, idealmente aderendo alla Congregazione degli apoti, a volte come espressione di un desiderio di ricercare una verità diversa da quella scodellata, a volte come espressione di una volontà quasi anacoretica di abbandonare confronti ritenuti corruttivi: Montanelli, Longanesi, Guareschi, Malaparte.

Oggi resta una parola rara – che spesso non è neppure registrata sui dizionari. Ma può essere piacevole e calzante descrivere qualcuno come apota: trasforma la descrizione dinamica del ‘non bersela’ in una qualità intima e generale (Unaparolaalgiorno.it).

Apoti, un termine colto per definire un’umanità disincantata che non crede nell’apparenza ma vuole ricercare la verità

Il termine è una parola d’autore coniata e adoperata da Giuseppe Prezzolini in una lettera a Piero Gobetti pubblicata nel numero 28 della rivista La Rivoluzione liberale del 28 settembre 1922, nella quale criticava la politica del tempo. Secondo Prezzolini, la Congregazione degli Apoti, di “coloro che non le bevono” (chiamata da Gobetti nella sua risposta Società degli apoti) a cui idealmente si era iscritto, era composta da coloro che si sottraggono al “tumulto delle forze in gioco per chiarire le idee, per far risaltare i valori, per salvare sopra le lotte, un patrimonio ideale, perché possa tornare a dare frutti nei tempi futuri”. Tale lettera innescò un dibattito con contributi illustri tra cui quelli di Piero Gobetti, Don Luigi Sturzo e Lelio Basso.

Negli anni successivi anche Indro Montanelli idealmente iscritto alla Congregazione degli apoti parimenti all’amico Prezzolini, riteneva che l’essere apota dovesse diventare la caratteristica essenziale del giornalista, la cui missione doveva essere sempre quella di ricercare e raccontare la verità (Indro Montanelli, “Cento anni di società degli apoti” su AgoraVox).

Il termine presenta nondimeno una connotazione ulteriore. Essa è rinvenibile nell’insofferenza nei confronti della politica, dei partiti di massa e delle istituzioni democratiche che è rinvenibile nel messaggio prezzoliniano. Tale posizione presenta indubbi punti di contatto con quelle esposte da Guglielmo Giannini nella sua opera La folla. Seimila anni di lotta contro la tirannide.

Sia pure su livelli stilistici e profondità di analisi molto differenti, diversi autori del secondo dopoguerra italiano hanno condiviso una simile linea di pensiero. Tra questi Leo Longanesi, portatosi su posizioni di forte ripulsa dell’Italia repubblicana e dell’antifascismo, rivendicando il diritto di disinteressarsi della politica. In Longanesi si ha un rimpianto dell’ordine del regime fascista, giacché la natura dittatoriale di quel regime sottraeva alla massa il disbrigo dell’attività politica, sporca e corruttrice per antonomasia. Inoltre secondo Longanesi era possibile rinvenire nel regime spazi di autonomia e di dissenso; si trattava di una critica non già di natura politica, ma fondata sul buon senso e sulla ripulsa degli aspetti grotteschi e sordidi del regime.

Un altro “apota” significativo fu Curzio Malaparte. Una apotia che era connotata in senso strapaesano, ovvero come difesa della tipicità italiana, intesa come prodotto della sua società rurale e tradizionale, fortemente plasmata dalla morale cattolica. La difesa di questi elementi non può che passare per il rifiuto delle componenti esogene, che introducono mutamenti innaturali del sistema economico che del sistema politico. Ed è proprio sulla “innaturalità” di certe ideologie straniere, sulla loro incompatibilità con il contesto italico si innesta la critica di un terzo apota, ovvero Giovanni Guareschi. Guareschi tratteggia nelle sue opere più famose il confronto, a tratti greve a tratti ironico, tra il cattolicesimo e l’ideologia comunista in un paese della Bassa padana. Egli opera tuttavia una profonda differenziazione tra i comunisti di città e i comunisti paesani, incarnati da Peppone. Benché comunisti infatti, essi non sono sprovvisti di buon senso e rifuggono dalle velleità dei “comunisti di città”, che si fanno fautori di scioperi e distruzioni. I “comunisti di città” sono descritti come delle figure fortemente negative, portatori di disvalori che attentano alla vita tranquilla del borgo. L’ideologia che essi incarnano è dipinta come un prodotto di importazione profondamente incompatibile con il contesto italico, un innesto spurio e artificiale nella realtà paesana. Da ciò sorge il rifiuto di questi soggetti, che unisce nel paese le forze tradizionali e quelle comuniste. Non manca in Guareschi la critica al sistema vigente, ma mai in chiave sociale e politica, ma piuttosto valutando singoli casi e attraverso un richiamo all’umanità, all’altruismo e al buon senso (Wikipedia).

Congregazione degli apoti

La Società di coloro che non se la bevono

di Claudio Rossi

Uomoqualunque.net, 11 aprile 2018

Si vive nelle menzogne, siamo avviluppati e protetti dalle menzogne. Ieri come oggi. Il 28 settembre 1922 Giuseppe Prezzolini, in una lettera nella quale criticava la politica del tempo, suggerì, alla vigilia del liberticidio fascista a Piero Gobetti l’istituzione di una Congregazione degli apoti, ovvero “coloro che non se la bevono”.

Un ideale unione di uomini liberi e senza pregiudizi. Vale più modificare lo spirito di dieci individui che una legge nuova. Prezzolini, in quella lettera a Gobetti, rivendicava il diritto di ragionare con la propria testa senza obbedire a schemi di partito o di fazione. Altro che qualunquismo o disprezzo per la politica.

“Oggi tutto è accettato dalle folle: il documento falso, la leggenda grossolana, la superstizione primitiva vengono ricevute senza esame, a occhi chiusi, e proposte come rimedio materiale e spirituale. E quanti dei capi hanno per aperto programma la schiavitù dello spirito come rimedio agli stanchi, come rifugio ai disperati, come sanatutto ai politici, come calmante agli esasperati. Noi potremmo chiamarci la Congregazione degli Apoti, di ‘coloro che non le bevono’ tanto non solo l’abitudine ma la generale volontà di berle, è evidente e manifesta ovunque…. L’Italia potrebbe essere davvero un grande paese, se potesse per cinquant’anni scomparire dalla carta geografica, e riempirsi di scuole di ogni genere e svilupparsi e istruirsi e educarsi, per poi fare un bel giorno la sua ricomparsa nel mondo”.

Il Blog dell’Uomo Qualunque fa idealmente parte di questa congregazione di prezzoliniana memoria. Il potere è nelle mani del popolo, il problema è che troppo spesso non ne è consapevole.

Indro Montanelli, cento anni di società degli apoti

di Bernardo Aiello

Agoravox.it, 23 aprile 2009

Il centenario dalla nascita del grande giornalista toscano è l’occasione per ricordarlo e per riflettere su alcuni suoi insegnamenti.

Il primo è contenuto in una intervista televisiva ed è il seguente: “Non si deve fare giornalismo per diventare ricchi o potenti, lo si deve fare per fare giornalismo. Un ragionamento essenzialmente tautologico, ma che proprio per questo segue una costante assoluta nel pensiero occidentale sull’etica, da Socrate a Kant, quella del bene come valore in sé”.

Il secondo è stato recentemente riportato sulla sua pagina sul Corriere della Sera e si ricollega all’amico Giuseppe Prezzolini: “Si consideravano entrambi iscritti come membri permanenti di una particolare Società, quella degli apoti”.

Il termine apota è un miscuglio di greco e di latino: la alfa privativa greca ed il verbo latino poto, che vuol dire tracannare, bere a sazietà. Gli apoti sono quelli che non se la devono; a pensarci bene caratteristica essenziale di chi considera il giornalismo come una missione, quella di ricercare e di raccontare la verità dei fatti.

Fu così che Indro Montanelli andò nel 1956 in Ungheria per seguirne la rivolta contro il regime filosovietico, poi repressa nel sangue dall’Armata rossa, e lui, conservatore ed anticomunista sino al punto di essere gambizzato dalle brigate rosse durante gli anni di piombo, scrisse che quella non era affatto una rivoluzione anti-comunista: «Non è vero che si sia trattato di una controrivoluzione. Color che l’hanno fatta non sono, lo sapete, né i reazionari, né i fascisti, né gli ex ufficiali di Horthy. Sono dei comunisti, che si sono ribellati a un certo comunismo».

Insomma, non era facile dargliela da bere a lui e, con lui, il lettore poteva stare tranquillo che nessuno voleva dargli a bere alcunché.

Purtroppo esiste anche un giornalismo diverso ed opposto.

Per difenderci da questo fenomeno la cosa migliore da fare è seguire l’esempio di Indro Montanelli ed iscriversi alla Società degli apoti.

La società degli Apoti il diritto di «non berle»

di Sergio Romano

Corriere della Sera, 27 settembre 2013

«Apoti» è un neologismo greco-latino composto dall’alfa privativa della lingua greca e dal verbo latino «potare », bere. La parola fu coniata da Giuseppe Prezzolini in una lettera a Piero Gobetti apparsa sulla rivista Rivoluzione liberale il 28 settembre del 1922, esattamente un mese prima della Marcia su Roma, e significa, nella definizione dell’autore, «coloro che non le bevono». Prezzolini non propose la nascita di un «partito» e preferì parlare di «congregazione». Avrebbero dovuto farne parte, nelle sue intenzioni, tutti coloro che non volevano lasciarsi imprigionare nelle contrapposizioni partigiane che stavano dividendo l’Italia. Partecipare alla vita politica, in quelle condizioni, significava abbandonare «tutte quelle cautele dello spirito, quelle abitudini di pulizia e di elevazione, quelle regole di onestà intellettuale che la generale grossolanità, violenza e malafede rendono più che mai necessario mantenere».

Fra le varie ideologie in campo, Prezzolini non faceva distinzioni: «fascisti e comunisti, liberali e socialisti, popolari e democratici appartengono a un massimo comune denominatore, quello della media italianità attuale. I loro silenzi e le loro grida, i loro gesti e le loro gesta, le loro idee e la loro complicità, i loro programmi aperti e quelli taciti, i loro sistemi di lotta non variano molto; e quello che gli uni fanno, gli altri magari lo rimproverano, ma lo farebbero se ne avessero la possibilità e segretamente lo invidiano e se lo propongono per un’altra volta».

Gli apoti non avrebbero dovuto voltare le spalle al Paese, ma «fermarsi in certo modo controcorrente, stabilendo un punto solido dal quale il movimento in avanti riprenderà». So che la Congregazione degli apoti è parsa a molti un precursore del qualunquismo e di quei movimenti che predicano il disprezzo per la politica. A me sembra invece che Prezzolini, in quella lettera a Gobetti, rivendicasse semplicemente il diritto di ragionare con la sua testa senza obbedire a schemi di partito o di fazione. Fu questa probabilmente la ragione per cui accettò un incarico a Parigi presso un antenato dell’Unesco, l’Istituto internazionale della cooperazione intellettuale, e qualche anno dopo un cattedra di italianistica alla Columbia University di New York.

Per una Società degli apoti

Lettera di Giuseppe Prezzolini a Piero Gobetti

Pubblicata su La Rivoluzione liberale del 28 settembre 1922

Caro Gobetti,

Quando io penso di scrivere per la R. L. la forma spontanea che assume il mio scritto è quella di lettera; mi sento incapace di trattare un argomento con la regolarità elementare necessaria ai lettori di giornale; mi sento, come suol dirsi, in famiglia e mi fa piacere potermi distendere a mio agio sopra una poltrona, e dondolare le gambe e parlare senza impegno e magari interrompermi, come usa, tra amici; non è un pubblico, questo della tua rivista, e la tua rivista non è una rivista, ma un “trait-d’union” o un bollettino di collegamento fra persone che hanno certi gusti mentali un po’ differenti dai comuni. La tua R. L. è un ritrovo, dove è permesso di parlare delle cose che stanno più a cuore e confidarsi un pochino, sapendo di essere intesi anche là dove certe cose sono appena accennate perché si parla con persone intelligenti.

A me piace questo ritrovo, perché si dice “storico”. Noi siamo dunque degli storici del presente, cioè della gente che guarda e cerca di capire e di vedere come vanno le cose, e che cosa c’è sotto molte parole che corron per l’aria. Una posizione un po’ difficile, come sai, piena di continui pericoli intellettuali, di trabocchetti, di seduzioni, di ossessioni da evitare; e sopratutto una posizione che chiede un rinnovamento continuo della mente, una capacità perdurante di rifarsi altri di fronte alla realtà, e alle sue magie ingannatrici.

Sai, però, che qualche volta mi domando se questa posizione di spettatori non è un po’, un pochino, dirò pur la parola, vigliacca? Diciamolo pure; ci sarebbero parecchie ragioni di sospettarlo, in momenti come questi, in cui si combatte e si muore. Non sarebbe nostro dovere di prendere parte? Non c’è qualche cosa di uggioso, di antipatico, di mesto, nello spettacolo di questi giovani (io ho quarant’anni, ma mi sento più giovane di molti giovani, e pronto a rifare un’altra vita, se occorre) che stanno (quasi tutti) fuori della lotta, guardando i combattenti e domandandosi soltanto come si danno i colpi e perché e per come?

Forse c’è qualcuno che pensa così di noi, e non si immagina certamente che questo problema ci sarà pur passato per la mente o che avendo pur fatto le nostre esperienze e pagato anche di persona altre volte, saremmo disposti a ricominciare: qualcuno se lo domanda, il quale dovrebbe sempre riflettere ad una regola generale: che non bisogna supporre mai chi si critica troppo ingenuo o troppo imbecille e incapace di porsi domande e problemi troppo semplici; e nemmeno troppo vigliacco, perché in generale nel mondo intelligenza e coraggio abbondano più di quanto si creda.

Comunque per altro sia, e comunque pensi l’ipotetico critico, certo è che quella domanda me la sono posta più d’una volta e più d’una volta mi ha morso. Nei momenti più gravi delle contese, mi pareva si dovesse accogliere, bene o male, l’appello di una parte e gettarsi nella mischia, pesando sulla palma della mano, per così dire, e non con la bilancia; pesando così all’ingrosso quel che ci poteva esser di buono e di cattivo senza troppi calcoli e scegliere; e fatta una volta la scelta, non ci pensare più sopra. Ma tutte le volte che questi dubbi mi hanno riempito lo spirito, sono escito sempre sgombro di loro e coll’orizzonte pulito. Il nostro compito, la nostra utilità, per il momento presente ed anche, nota bene, per le contese stesse che ora dividono e operano, per il travaglio stesso nel quale si prepara il mondo di domani, non può essere che quello al quale ci siamo messi, e cioè di chiarire delle idee, di far risaltare dei valori, di salvare, sopra le lotte, un patrimonio ideale, perché possa tornare e dare frutti nei tempi futuri. A ognuno il suo lavoro. Vi è già tanta gente che parteggia! Non è niente di male per la società se un piccolo gruppo si apparti per guardare e giudicare; e non pretende reggere o guidare, se non nel proprio dominio, che è dello spirito.

È fin troppo facile difendere la necessità di un lavoro di questo genere. Il momento che si traversa è talmente credulo, fanatico, partigiano, che un fermento di critica, un elemento di pensiero, un nucleo di gente che guardi sopra agli interessi, non può che fare del bene. Non vediamo tanti dei migliori accecati? Oggi tutto è accettato dalle folle: il documento falso, la leggenda grossolana, la superstizione primitiva vengono ricevute senza esame, a occhi chiusi, e proposte come rimedio materiale e spirituale. E quanti dei capi hanno per aperto programma la schiavitù dello spirito come rimedio agli stanchi, come rifugio ai disperati, come sanatutto! ai politici come calmante agli esasperati. Noi potremmo chiamarci la Congregazione degli Apoti, di “coloro che non le bevono” tanto non solo l’abitudine ma la generale volontà di berle, è evidente e manifesta ovunque.

Sono abbastanza intelligente per capire che in questa onda di reazione, di tenebre, di spavento, di pessimismo, vi è un elemento indubbio di sanità sociale, vi è la naturale risposta ad eccessi ed esaurimenti, i cui effetti si sono visti negli altri o in noi stessi. Ma ciò non toglie che se tutti si gettassero da quella parte, la civiltà nostra ne riceverebbe un colpo gravissimo e potrebbe risentirne per secoli. Ci vuole che una minoranza, adatta a ciò, si sacrifichi se occorre e rinunzi a molti successi esterni sacrifichi anche il desiderio di sacrifizio e di eroismo, non dirò per andare proprio contro corrente, ma per fermarsi, in certo modo, contro corrente, stabilendo un punto solido, dal quale il movimento in avanti riprenderà.

A fare diversamente non mi pare (mi scusino i nostri compagni, e non la prendano per una offesa personale) che siamo capaci. La vita della politica attiva, alla quale il momento tragico ci chiamerebbe, ci costringerebbe per forza all’abbandono di tutte quelle cautele dello spirito, di quelle abitudini di puliziá e di elevazione, di quelle regole di onestà intellettuale, che la generale grossolanità, violenza e mala fede rendono più che mai necessario mantenere. La vita politica non si fa se non accettando le condizioni che si trovano nel paese e nel tempo in cui si vive magari con l’intento di modificarle, di elevarle, di plasmarle poi: ma intanto bisogna accettarle ed operare su esse e con ess. Io non posso, non voglio qui citare i tipici, caratteristici esempi delle persone che meglio riescono in questo attività in Italia, e dico in tutti i partiti, da tutte le cattedre, su ogni giornale, per ogni piazza. Da questo lato fascisti e comunisti, liberali e socialisti, popolari e democratici, appartengono ad un solo massimo comune denominatore, quello della media italianità attuale. I loro gesti e le loro gesta, le loro idee e le loro complicità, i loro silenzi e le loro grida, i loro programmi aperti e quelli taciti, i loro sistemi di lotta, non variano molto; e quello che gli uni fanno, gli altri magari lo rimproverano, ma lo farebbero se ne avessero la possibilità e segretamente lo invidiano e se lo propongono per un’altra volta.

La contrapposizione fra le necessità della vita politica e quelle della vita dell’intelligenza, è troppo facile; ed è inutile ricordare il fallimento di quelli fra noi che con estrema buona volontà e pur dotati di grandi qualità per riuscire, assai più che non la media nostra, pure si son dovuti ritirare, scontenti e disillusi e stanchi del proposito impari alle forze, non loro, ma di qualunque uomo.

E pure sarebbe doloroso e in fondo lascerebbe nel nostro animo un senso di diminuzione e di tristezza, direi di impotenza, se non fossimo convinti che da questa azione spirituale, lontana dalla pratica attuale e, di proposito messasi in disparte, non ne sgorgasse alcun effetto, non dico nei tempi più lontani e per i nostri nipoti, ma anche per l’oggi. E aggiungo anche che sarebbe segno che il nostro pensiero non sarebbe retro pensiero, e che la nostra volontà di purezza non sarebbe pura, se non avesse altro resultato se non quello di separarci, con una barriera di ironica intelligenza e di egoistica meditazione dal tumulto e dal dolore e dall’affanno degli uomini.

Io credo, caro Gobetti, che la nostra separazione non sia inutile e vana, e appunto quando il dubbio mi avrebbe spinto, mal volentieri, ma per dovere, a prendere parte, sempre mi sono risposto che la separazione non era senza resultato, anzi, aveva più effetto di quello che avrebbe la mia partecipazione diretta e personale al tumulto delle forze in gioco. Quel tumulto ci inghiottirebbe, senza adoprarci; fuori del tumulto, noi possiamo aiutare le forze sane e dell’avvenire. Questa è la mia convinzione.

La nostra critica ed i nostri programmi, dato che abbiano il valore dell’intelligenza e dello studio, hanno sempre efficacia sui partiti nazionali. Non è vero che essi vallano perduti. Non abbiamo veduto, in questi ultimi anni, tanta delle idee che noi caldeggiammo, benché da noi bandite indipendentemente dagli interessi dei ceti e lungi dai partiti, penetrare a poco alla volta la coscienza della nazione; diventare, presso questo o quel partito, un’arma di lotta e una bandiera di combattimento? Naturalmente i gruppi, i partiti, i ceti ne assumevano questa o quella parte, ne illuminavano più questo che quel lato, talora le storpiavano e le diminuivano; ma sarebbe accaduto diversamente se idee e programmi e critiche da noi sostenute, avessero avuto il nostro sostegno pratico, di uomini di partito? E quale partito ci avrebbe permesso di esprimerle tutte, di sostenerle puramente e non ne avrebbe operato esso stesso, per il gioco delle forza che in esso si sarebbe esercitato al contatto di un’idea viva, di un programma determinato, di una critica esatta, quella trasformazione che il gioco di tutti i partiti e gli interessi ha provocato dentro la nazione?

Non è vero che noi non collaboriamo alla storia viva del Paese. Ci siamo anche noi a farlo. Io non voglio, per proposito, citare esempi; e d’altra parte son certo che a tutti noi sovviene di idee generate da gruppi fuori dei partiti e adottato da partiti, che se ne sono fatti poi lo strumento pratico e realizzatore. Io dico che compiano una funzione nazionale importante, nel suo modesto ritegno e più vasta di quel che non sembri nel suo proposito di separazione.

Dunque senza rammarico e senza dubbio continueremo a fare della storia e non della politica, intendendosi che con questo appunto faremo una politica più profonda e operante.

Di gente che vuole agire, di gente dotata, per una tradizione passata quasi nel sangue, delle qualità che occorrono per riescire, il nostro paese ne ha abbondanza. Dove difetta, è nel resto: la coltura, la vera intelligenza (da non confondersi con la furberia), la conoscenza degli altri paesi e della vastità del mondo e dei suoi problemi, la educazione intellettuale e morale, il senso profondo e largo dell’umanità. È un paese di qualità rozze, di possibilità chiuse, di fioriture senza frutto utile, che ha bisogno soprattutto di innesti, di potature, insomma di educazione. Per uomini senza passioni di parte e capaci di guardare in faccia la realtà, l’Italia potrebbe essere davvero un grande paese, se potesse per cinquant’anni scomparire dalla carta geografica, e riempirsi di scuole di ogni genere e svilupparsi e istruirsi e educarsi, per poi fare un bel giorno la sua ricomparsa nel mondo. Ma ciò non è dato ai popoli, come non è dato agli individui, di fare; legge è vivere, ossia lottare, conquistarsi il pane, e il proprio posto, la propria coscienza. Perciò i nostri sforzi devono essere diretti a educare pur nel tumulto. I problemi della coltura e della scuola e dell’educazione in genere (la strada, la famiglia, le riviste ecc. educano quanto la scuola) devono diventare i nostri problemi. Già in parte lo sono. A questa parte crediamo di avere abbastanza collaborato. Vale più modificare lo spirito di dieci individui che una legge nuova. La nostra politica non può essere parlamentare o di partito, ma deve tendere alla aristocrazia di tutti i partiti.

Bisogna che il nostro sforzo operi su tutti essi, in virtù di valori superiori. Se noi avremmo questi valori umani, i partiti, che non li hanno, sentiranno per forza questa influenza. Noi dobbiamo parlare in nome di qualche cosa che sia al di là di quegli interesse e di quelle idee. Io credo che senza prendere forme di un partito superiore ai partiti, dovremo giungere a qualche forma sociale, che la nostra operosità avvalori e presenti, sotto presenze tangibili, al paese stesso dove siamo nati per operare. Io non oso dire qui tutto il mio pensiero, che ancora mi si presenta incerto e pieno di rinvii al futuro, ma mi pare che oramai dopo tanti anni di prove , la nostra generazione e quella più giovane, che lavora nella stessa direzione, abbia di fronte alla politica ed al suo dovere di azione, il modo chiaro di formarsi il concetto delle proprie possibilità; le quali non sono anche senza azione politica veramente detta, anche senza partecipazione alla lotta, prive di attrazione, di fascino, di sacrificio, di bellezza, di realtà, di attività. Anzi. Insomma non dovrebbe essere il nostro un lavorare di pura intelligenza ma tenere alquanto della fede nel lavoro stesso e partirsi dalla convinzione che così si collabora a qualche opera universale.

Forse si potrebbe stendere di ciò più minuto programma: ma i programmi son cornici, che l’attività nostra riempie spesso in modo imprevisto. È necessario farli ma non tenercisi legati. In ogni modo se questo suggerisse ad altri un quadro dell’attività presente, forse qualche pennellata mi sentirei di darci anch’io.

Credimi, intanto, tuo aff.mo

PREZZOLINI

Caro Prezzolini,

Un quadro dell’attività presente che mirasse a definire la nostra “Società degli Apoti” e ne chiarisse i limiti e l’azione sarebbe certo molto utile e io spero che tu stesso ci voglia tornare su e tracciarne un poco, mentre si fa, la storia.

Nessuno può riescire meglio di te che sei stato da quasi vent’anni l’infaticabile direttore e amministratone dell’idealismo militante in Italia. Nella valutazione poi del significato politico che ebbe la nostra cultura negli ultimi anni siamo sostanzialmente d’accordo: nessun dubbio che il partito popolare, p. es. abbia ripreso gran parte del problemismo unitario e tutto ciò che di sano si nascondeva nel movimento modernista, che Einaudi e la Riforma sociale abbiano alimentato le tradizioni liberali meglio di una organizzazione di partito, che La Voce abbia fatto almeno tanto bene quanto il movimento socialista.

Noi siamo più elaboratori di idee che condottieri di uomini, più alimentatori della lotta politica che realizzatori: e tuttavia già la nostra cultura, come tale, è azione, è un elemento della vita politica.

Senonché anche in questo compito di chiarificazione ideale, io non so se il nostro criticismo operoso ci consentirà un’unità obbiettiva e un’indifferenza, per così dire scientifica di lavoro. La Rivoluzione Liberale p. es. non sarebbe oltre che un organo tecnico di cultura e di libera discussione storica, un punto fermo di ricerca o di giudizio? Ecco il punto in cui lo so che non tutti siamo concordi. Pure se ripenso agli esempi più recenti, da Marx a Sorel, mi pare che tutti gli sforzi più originali di pensiero si siano accompagnati con un’intransigente elaborazione di miti d’azione e con una tragica profezia rivoluzionaria. La forza più energica del mondo moderno, il movimento operaio, è la sola su cui si possa operare, per la conquista della nuova civiltà. Ora la pacifica dialettica ideale della Rivoluzione Liberale viene discernendo i pensieri e le esperienze, indica i valori individuali e critica i segni e i propositi. Ma attraverso questo lavoro disinteressato e politico perché apolitico non si andrà formando la nuova classe dirigente? Non ci sono tra noi i futuri dirigenti e ispiratori di quel movimento operaio che risorgerà tra 10 o 12 anni? Questo è più un dubbio e una confessione che un programma: da otto mesi di vita la Rivoluzione Liberale risulta naturalmente quale l’hanno fatta i suoi collaboratori non soltanto quale l’aveva immaginata il direttore. La discussione, organicamente condotta, e venuta prevalendo sullo sviluppo del programma. Ne avremo frutti più vigorosi ma non sarà dannoso ricordare il punto di partenza.

p.g.